Auf den Schultern unserer Pionierinnen

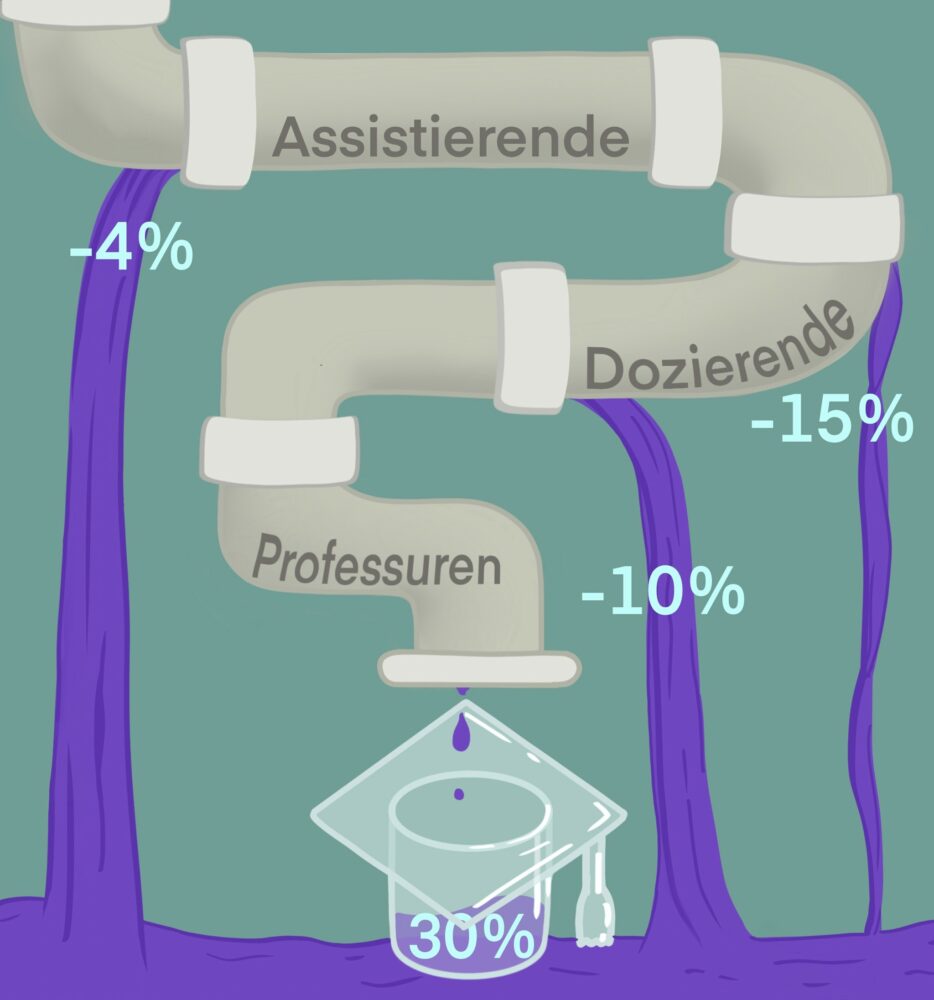

Die Leaky Pipeline tropft: Auf Professurstufe ist der Frauenanteil noch halb so gross wie auf Stufe der Studierenden.

Anna Tumarkin wurde 1909 in Bern zur ersten Professorin mit vollen Rechten Europas. Zu Ehren ihres 150. Geburtstags schauen wir genauer hin und fragen uns, ob nach 155 Jahren Frauenstudium die Universität nun endlich allen Geschlechtern gleichermassen offen steht.

Pionierinnen

In den ersten fast vierzig Jahren ihres Bestehens waren Frauen an der Alma Mater Bernensis über diese Muttermetapher hinaus nicht anzutreffen. Ab 1870 trat mit der Russin Catharina Gontscharoff schliesslich die erste Frau ihr Studium an der Uni Bern an. Damals besuchte sie die Universität noch bevor das Frauenstudium dort explizit erlaubt wurde. Erst 1874, vier Jahre nach der Immatrikulation Gontscharoffs und zwei Jahre nach dem ersten Studienabschluss einer Frau durch Anna Galvis-Hotz, erliess die Universität Bern ein Reglement zum sogenannten ‘Frauenstudium’. Zu dieser Zeit studierten bereits über zwanzig Frauen in Bern, mehrheitlich wohlhabende aus dem Russischen Zarenreich. Viele von ihnen hatten zuvor im Zarenreich das Gymnasium abgeschlossen, aber ein Studium war ihnen dort zeitweise nicht mehr erlaubt. Aufgrund dieser wechselhaften Bildungspolitik und einer gegen die Universität Zürich erlassenen Sanktion durch den Zaren, fanden viele Studentinnen schliesslich ihren Weg in die offene Stadt Bern. Dort waren sie oftmals politisch und gesellschaftlich engagiert, denn für sie war klar, dass sie das Privileg des Studiums den Fortschritten der Frauenbewegung zu verdanken hatten. 1899 gründeten sie einen Studentinnenverein, der sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzte – auch über die Universität hinaus. So machte sich der Verein beispielsweise schon im frühen 20. Jahrhundert für das Frauenstimmrecht stark.

1909 setzte eine dieser Frauen dann einen wahrhaftigen Meilenstein für das Frauenstudium und die Gleichberechtigung der Geschlechter: Anna Tumarkin wird in Bern zur weltweit ersten vollberechtigten Professorin an einer koedukativen – das heisst für Männer und Frauen zugänglichen – Universität. Sie kam 1892 mit gerade mal siebzehn Jahren erstmals nach Bern, um nach dem Abschluss des Gymnasiums in Chişinău Philosophie zu studieren. 1895 bestand sie ihr Doktorexamen mit Bestnoten, ging danach für drei Jahre nach Berlin, habilitierte 1898 wiederum in Bern und wurde bereits 1906 Berns erste Honorarprofessorin. Drei Jahre später wird sie zur ausserordentlichen Professorin für Philosophie mit Spezialgebiet Ästhetik ernannt und ist damit «simply the first», wie es die Uni Bern treffend beschreibt. Sie sollte 45 Jahre an der Universität lehren und forschen.

Tropfende Röhren und Gläserne Decken

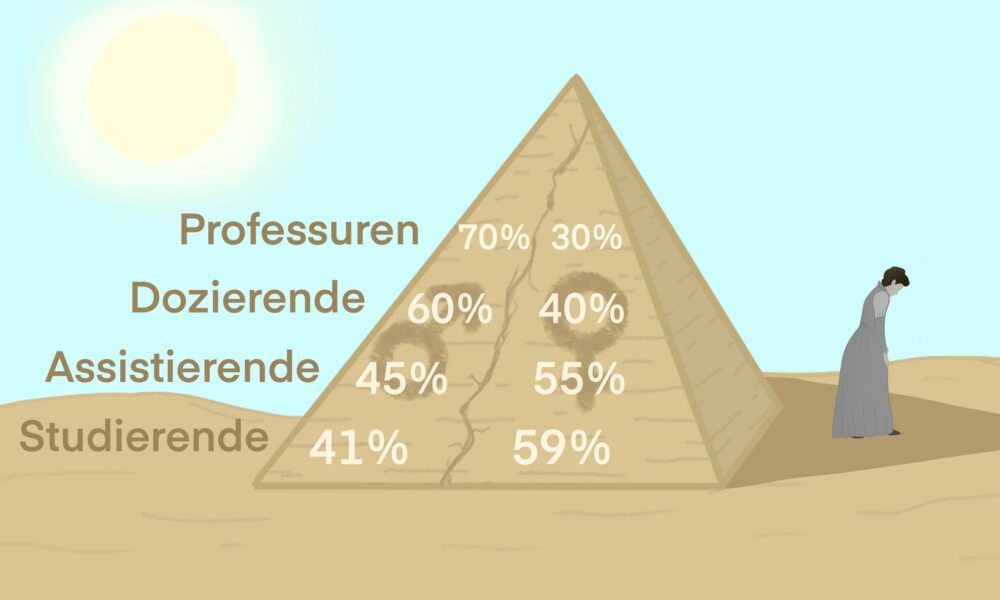

Über hundert Jahre nach Tumarkins Professurantritt, steht die Geschlechterverteilung an der Uni jedoch immer noch in schwerem Ungleichgewicht. Obwohl heute sogar um einiges mehr Frauen als Männer in Bern studieren – 59% zu 41% – kippt das Geschlechterungleichgweicht auf der Karriereleiter spätestens auf Stufe der Dozierenden in die andere Richtung. Davon sind nämlich nur noch 40% weiblich, bei den Professuren noch ernüchternde 30%.[1] Vom Bachelor und Master bis zur Professur gehen demnach fast 30 Prozentpunkte beim Frauenanteil verloren. Dieser Verlust von Frauen auf dem Weg nach oben wird auch mit dem Konzept der «Leaky Pipeline» beschrieben: eine undichte Leitung, aus der Frauen quasi abfliessen. Aber wieso verliert die Universität so viele Studentinnen auf dem Weg zur Spitze?

Auf dem akademischen Karriereweg begegnen Frauen nicht wenigen Hindernissen, die teilweise mit den Organisationsstrukturen des gesamten Universitätsbetriebs so untrennbar verwoben sind, dass sie kaum noch einzeln als solche auszumachen sind. Es ist die Ganzheit von zahlreichen, mitunter alltäglichen, Ungleichbehandlungen. Deshalb spricht man bei dieser Ansammlung von Hürden auch von einer «Glass Ceiling»: eine unsichtbare Decke, die Frauen den Zugang zur obersten Etage verwehrt. Aber um die gläserne Decke zu zerbrechen, müssen zuerst ihre Bestandteile sichtbar gemacht werden.

Die ersten Studentinnen mussten sich im Männerbund Wissenschaft beweisen – eine Mammutaufgabe. Das fing schon bei pragmatischen Barrieren an: Während sich die Universitäten langsam für Frauen öffneten, war die Arbeitswelt oft noch nicht so weit. Eine Jura-Absolventin etwa konnte bis 1923 nicht als Anwältin arbeiten, weil sie das aktive Bürgerrecht nicht besass. Fast noch hartnäckiger waren jedoch ideelle Barrieren.

So hielt sich zum Beispiel lange der Glaube – der auch heute noch die Kompetenzen von Forscherinnen mit Vorurteilen in Frage stellt – dass Frauen schlicht nicht für die Wissenschaft gemacht seien. Die schottische Astronomin Mary Somerville sagte über sich selbst, dass sie zwar intelligent sei, aber sicherlich kein Genie besässe. Dieses männliche Genie-Konzept plagt uns nicht erst seit dem 19. Jahrhundert, aber prägt bis heute, wie wir über Frauen in der Wissenschaft denken. Das ‘Genie’ wird dabei als Einzelgänger mit einer dem Wahn nahen Intelligenz imaginiert, der ganz und gar für die Forschung lebt. Die gesellschaftliche Realität von Frauen sieht aber meist anders aus. Frauen leisten im Durchschnitt mehr Care-Arbeit als Männer und haben so oft nicht die Möglichkeit, vollzeit zu arbeiten, wie es bei Professuren normalerweise vorgegeben ist. Der Standard eines 100%-Pensums sowie die ausserregulären Arbeitszeiten etwa für Kolloquien oder Vorträge sind kaum stemmbar neben privaten Betreuungsplichten. Zudem trägt Teilzeitarbeit noch immer weniger Prestige als eine Vollzeitprofessur und geht auch oft mit geringerer Förderung seitens der Vorgesetzten einher. Frauen, gerade wenn sie in Teilzeitstellen arbeiten, werden immer wieder in ihren Kompetenzen unterschätzt, was sich langfristig negativ auf das Selbstbewusstsein auswirken kann. Die Stereotypen des genialen Forschers und seiner weiblichen Assistentin gehen zurück auf jahrhundertelang männlich geprägte Ideale, die in den heutigen universitären Strukturen fest verankert sind. So ist Wissenschaft auch heute noch wie ein Wettkampf strukturiert, bei dem es nur wenige Gewinner*innen geben kann. Kompetenz wird oft schlicht über Dominanz hergeleitet und Durchsetzungsvermögen wird bei Männern eher als Stärke anerkannt, während es bei Frauen als unfreundlich oder bossy stigmatisiert wird. Die akademische Welt behandelt die Geschlechter noch immer mit verschiedenen Massstäben.

Letztlich sehen sich bis heute deutlich mehr Frauen am Arbeitsplatz Hate Speech oder sexualisierten Kommentaren ausgesetzt. Besonders Forscherinnen, die am öffentlichen Diskurs teilhaben, bezahlen dafür nicht selten mit Hassreden in Online-Kommentarspalten oder ihrem E-Mail-Postfach. Ihre Stimmen werden dadurch öffentlich diskreditiert, sie ziehen sich schlimmstenfalls aus Debatten zurück und ihre wertvollen Perspektiven und Expertisen gehen verloren.

Das Geschlechterungleichgewicht auf der akademischen Pyramide stellt die Leistungen unserer Vorfahrinnen in den Schatten.

Was die Uni schon tut

Unsere Universität versucht mit verschiedenen Programmen gegen diese Hürden vorzugehen. Seit 1990 gibt es dafür eine eigene Abteilung: ursprünglich die Abteilung für Frauenförderung, heisst sie heute Abteilung für Chancengleichheit. In jedem Anstellungsverfahren von Professor*innen sind Delegierte dieser Abteilung beratend vertreten und schreiben einen Bericht zuhanden der Universitätsleitung, der festhält, inwiefern in der Stellenausschreibung auch Minderheiten aktiv angesprochen wurden. Im Bereich Teilzeitarbeit, gibt es in Bern als einzige Schweizer Universität die Möglichkeit zum Job-Sharing auf Stufe der Professur sowie den sogenannten «120%-Care-Grant». Dieser erlaubt Forschenden, die zusätzliche Care-Arbeit leisten müssen, ihr Pensum für bis zu einem Jahr auf 60% zu reduzieren und dafür kompensierend eine Supportperson einzustellen. Für die externe Kinderbetreuung steht die Stiftung KIHOB (Kinderbetreung im Hochschulraum Bern) zur Verfügung. Coaching erhalten Frauen durch das Förderprogramm COMET für Habilitandinnen und Postdocs oder das schweizweite H.I.T. Program, welches Professorinnen auf eine universitäre Leitungsposition vorbereitet. Die «Better Science Initiative» bemüht sich um einen Wandel in den universitären Wertevorstellungen: weg von Publikationsdruck und dem Bild des männlichen Genies, das nur für die Forschung leben würde, hin zu mehr Wertschätzung für Teilzeitforschende mit Familie und zu alternativen Werten wie Nachhaltigkeit und Diversität. Die Initiative fordert unter anderem, dass Care-Arbeit sichtbar gemacht und beispielsweise im Lebenslauf erwähnt werden soll. Sie hat bisher lediglich Handlungsaufforderungen formuliert und soll bisweilen ein Appell an alle Hochschulangehörigen sein, die Uni-Landschaft in ihrer Arbeit selbstständig zu verbessern. Zudem ergreift die Universität Massnahmen gegen Hatespeech und stellt Betroffenen Beratung durch den Rechtsdienst zur Verfügung.

Ferner gibt es auch zahlreiche nicht-universitäre Programme und Organisationen, die gegen die Hürden auf dem akademischen Karriereweg ankämpfen. Die SUB bietet seit 2002 ein Mentoring-Programm für TINFA-Studierende an, die eine wissenschaftliche Laufbahn nach dem Master erwägen oder auch der Verein Feministische Wissenschaft Schweiz, der sich national für Gleichstellung in der Wissenschaft einsetzt.

Was es noch braucht

Immer wieder betont die Universität Bern, dass sie in vielen dieser Gleichstellungsbelangen eine Pionierin sei. Bern ist die einzige Schweizer Hochschule, die Job-Sharing auf Professurstufe anbietet, hatte die schweizweite erste Abteilung für Frauenförderung und, natürlich, die erste Professorin Europas. Mit diesem Narrativ nimmt sie jedoch das Licht von den tatsächlichen Pionierinnen der Gleichstellung: den Frauen, die diesen Weg vor hundertfünfzig Jahren ebneten. Die ersten Studentinnen aus dem Zarenreich sind solche Pionierinnen. Es sind hochengagierte Frauen wie Anna Tumarkin, die Schulärztin und Frauenrechtlerin Ida Hoff, die Forscherin und Aktivistin Gertrud Woker, unsere erste ordentliche Professorin Irene Blumenstein-Steiner und viele weitere,[2] aber nicht die Universität, die ihnen diese unermüdliche Arbeit erlaubte. «Wäre die Ausnahmeerscheinung Tumarkin nicht gewesen, würde die Hochschule Bern nicht als besonders fortschrittlich dastehen», meint die Tumarkin-Biografin Franziska Rogger.[3] Und unsere Rektorin Virginia Richter wiederum: «Jede Generation steht auf den Schultern der vorherigen». Die Arbeit in Richtung Gleichstellung wird also in erster Linie von studierenden, promovierenden Frauen und Professorinnen getragen – und die Last der Glas Ceiling noch immer auf ihren eigenen Schultern. Dass die Universität diese Last zu erleichtern versucht, ist das Mindeste, das eine Universität den Frauen zurückgeben kann, die sie in die Moderne getragen haben.

-

«Denn Professorinnen entstehen nicht im luftleeren Raum – sie studieren und doktorieren zuerst.»

Gleichzeitig ist klar: Struktureller Wandel geschieht nicht über Nacht und vielleicht braucht es dafür, wie so oft, einfach Zeit. Claudia Willen von der universitären Abteilung für Chancengleichheit meint in einem Interview, dass sich solche Prozesse, besonders auf der Stufe von Professuren, nur relativ langwierig vollziehen. Wenn ab jetzt jährlich 55% der Professuren weiblich besetzt würden, ginge es trotzdem noch bis 2045 bis das Geschlechterverhältnis ausgeglichen wäre.[4] Und es stimmt auch, die Zahlen wandeln sich. Zwar nicht auf einen Schlag, aber immerhin seit Jahrzehnten relativ konstant. 2003 war der Anteil Frauen in ausserordentlichen und ordentlichen Professuren bei gerademal 10%, knapp zwanzig Jahre später schon bei einem Drittel.

Auf den Lauf der Zeit zu setzen oder an einen individuellen Abbau der eigenen Stereotypen zu appellieren mag sicherlich manche Fortschritte bringen, aber ein wasserdichter Plan ist es nicht. Vielmehr braucht es Massnahmen, die konkret Hürden abbauen, die etwa Care-Arbeit sichtbar machen und als valide Arbeit anerkennen, die Frauen vor sexistischen oder sexualisierten Kommentaren schützen, die die Zugänglichkeit des Studierens für alle Menschen verbessern und Teilzeitmodelle und familienfreundliche Arbeitskonditionen fördern. Ein längerer Vaterschaftsurlaub wäre so eine Massnahme, oder Diversitätsquoten bei der Stellenbesetzung oder der Auswahl von Vortragenden. Bisher scheut sich die Universität Bern aber, mit Quoten oder Sanktionen zu arbeiten.

Statt solcher handfester Massnahmen stellt sie sich die leere Frage: Wie gewinnt man mehr Professorinnen? Müsste die Frage nicht eher lauten, wie die Universität ihre aktuellen Studentinnen in der Wissenschaft behalten kann? Wir müssen nicht einfach mehr Professorinnen auftreiben, sondern vor allem weniger Studentinnen auf dem Weg zur Professur verlieren. Denn Professorinnen entstehen nicht etwa im luftleeren Raum – sie studieren und doktorieren zuerst. Es geht also um eine zugängliche und vereinbare Universität, schon auf Bachelorstufe, und um einen würdigen Umgang mit allen Studierenden.

Mehr als zwei Geschlechter und mehr als nur Geschlecht

Anna Tumarkin war nicht nur aufgrund ihres Frauseins marginalisiert: als jüdische Ausländerin war sie mehrfach von Diskriminierung betroffen. So gilt es auch heute noch, Chancengleichheit pluralistisch und intersektional zu denken. Die ersten Studentinnen kamen allesamt aus sehr reichen Verhältnissen und auch heute ist soziale Herkunft wohl der grösste Faktor dafür, wem ein Studium oder gar eine akademische Karriere ermöglicht wird. Die universitäre Abteilung für Chancengleichheit hat das erkannt und setzt ihren Fokus darum in den nächsten Jahren auf bisher vernachlässigte Diversitätskategorien: ethnische und soziale Herkunft sowie physische und psychische Beeinträchtigungen. Es liegt in der Verantwortung der Universität, Minderheiten einen Platz zu bieten.

-

«Lasst uns die Spuren unserer Pionierinnen zurückverfolgen und in ihrer Tradition neue Wege ebnen.»

Eine Gruppe, denen dieser Platz an der Universität Bern noch nicht eingeräumt wurde, sind nicht-binäre Personen. Diese werden von der Universität gar nicht erst als solche anerkannt. Das ist nicht nur sehr belastend für Betroffene, die auf Formularen ein falsches Geschlecht angeben müssen, sondern das verunmöglicht es der Universität faktisch, sich für die Förderung dieser Personen einzusetzen. Ohne die entsprechenden Daten können auch keine passenden Massnahmen getroffen werden. Die SUB forderte deshalb zum Feministischen Streik 2019 mit einer Petition die Einführung eines dritten Geschlechtseintrags an der Universität, was von dieser lediglich zur Kenntniss genommen wurde. Eine interdisziplinäre Studie aus dem Fach Nachhaltige Entwicklung hat sich mit der Situation von trans* Studierenden an unserer Universität auseinandergesetzt und stiess auf «eine enorme Dringlichkeit in der Sensibilisierung und Verhaltensänderung gegenüber Trans*Menschen».[5] Auch sie befürwortet einen dritten Geschlechtseintrag im System und auf universitären Dokumenten.

Nach 150 Jahren Frauenstudium ist die Gleichstellung aller Geschlechter noch immer eher Ziel als Zustand. Aber ein Blick auf unsere Vorgängerinnen lässt aufhoffen. «Ist doch das, was von uns in Anderen fortwirkt, die lebendige Spur unseres Daseins», sagte Anna Tumarkin über ihr eigenes Vermächtnis.[6] Lasst uns die Spuren unserer Pionierinnen zurückverfolgen und in ihrer Tradition neue Wege ebnen. Für mehr Zugänglichkeit, Repräsentation und Chancengleichheit an unserer Universität.

[1] Stand Herbstsemester 2022. Nachzulesen unter: unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/chancengleichheit/zahlen_und_fakten/vertikale_segregation

[2] Mehr zu bedeutenden Forscherinnen an der Universität Bern findet man unter: unibe.ch/universitaet/portraet/wissenschaftlerinnen_der_uni_bern

[3] «Der unaufhaltsame Aufstieg der Anna Tumarkin bis zur gläsernen Decke» in Der Bund, derbund.ch/anna-tumarkin-erste-professorin-an-der-universitaet-bern-678908669654

[4] März-Ausgabe des uni FOKUS Magazins «Frauen in der Wissenschaft», S. 23. Weitere Zukunftsszenarien dieser Entwicklung lassen sich auf der Website der Universität plotten: unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/chancengleichheit/zahlen_und_fakten/szenarien_professorinnenanteile

[5] Studie «Trans*form Uni: Vorschläge für eine trans*freundliche und geschlechtergerechte Universität Bern aus Sicht einer nachhaltigen Entwicklung» (2021)

[6] Franziska Rogger. Anna Tumarkin (1875–1951): Das schicksalhafte Leben der ersten Professorin. Bern: Stämpfli, S. 401.

text: sophie odermatt

illustrationen: sophie odermatt

***

Dieser Beitrag erschien in der bärner studizytig #39 März 2025

Die SUB-Seiten behandeln unipolitische Brisanz, informieren über die Aktivitäten der StudentInnenschaft der Uni Bern (SUB) und befassen sich mit dem Unialltag. Für Fragen, Lob und Kritik zu den SUB-Seiten: redaktion@sub.unibe.ch

Die Redaktion der SUB-Seiten ist von der Redaktion der bärner studizytig unabhängig.